應用化工投稿論文格式參考:高寒地區(qū)溫拌高黏改性瀝青制備與性能研究

關鍵詞:溫拌瀝青;高黏瀝青;溫拌劑;路用性能

作者:秦雯;楊稼詔;馬峰;楊宇峰

作者單位:長安大學;

摘 要:高寒地區(qū)普通瀝青路面更易開裂,并且在瀝青路面施工時存在溫度易散失,施工質量波動大的問題。 高黏 瀝青有助于改善路面的低溫抗裂性能,但對施工溫度要求高。 將溫拌技術應用于高黏瀝青路面中,可降低施工溫 度,一定程度減少環(huán)境溫度的不利影響。 借助響應曲面法進行高黏瀝青的復配和溫拌高黏改性瀝青的制備,分析 評價了溫拌劑對瀝青性能的影響和溫拌效果,并借助傅里葉紅外光譜試驗解析了溫拌劑的作用機理。 結果表明, ①基于響應曲面法優(yōu)選復配的高黏瀝青高低溫和抗疲勞性能優(yōu)異。 ②相比于 L 型(LKW)溫拌劑,S 型( SMC)溫拌 劑可以顯著降低軟化點、動力黏度和布氏黏度,提升針入度和延度,對高黏改性瀝青的降黏效果更好。

《“十四五”推進西部陸海新通道高質量建設實 施方案》共建高質量西部海路新通道,西部地區(qū)新 建高速公路里程逐年增加。 四川省阿壩縣海拔 3 300 m 以上,常年低溫,晝夜溫差大,對瀝青低溫 性能具有更高要求。 研究表明,使用高黏瀝青可以 有效提高瀝青路面的低溫抗開裂性[1] 。 但高黏瀝 青對溫度變化極其敏感,在常年低溫風速較大的高 海拔地區(qū),瀝青混合料常由于運輸距離、保溫措施 等原因而現(xiàn)場施工溫度過低,因而導致壓實度不 夠,受溫度影響質量波動較大,影響路面的路用性 能。 溫拌技術(WMA) 可以降低施工溫度[7] ,進而 可能減少當?shù)丨h(huán)境對瀝青路面施工質量的影響。 但現(xiàn)有溫拌技術研究多用于苯乙烯⁃丁二烯橡膠 (SBR)等常用改性瀝青。 為此,本文針對溫拌高黏 改性瀝青技術,基于響應曲面法復配了性能良好的 高黏瀝青,試驗研究了兩種溫拌劑對高黏瀝青性能 的影響,以布氏黏度為評價指標評,結合傅里葉紅 外光譜試驗探尋兩種溫拌劑的作用機理。

1 高黏瀝青復配設計

1. 1 原材料

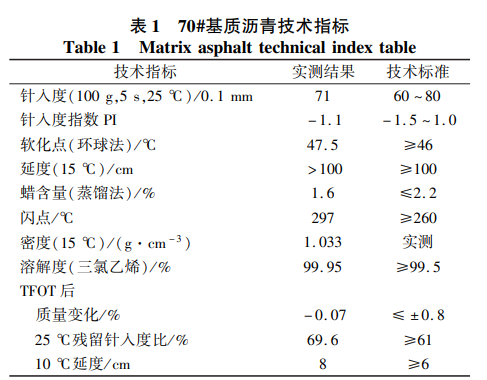

1. 1. 1 瀝青 采用 70#基質瀝青,指標見表 1。

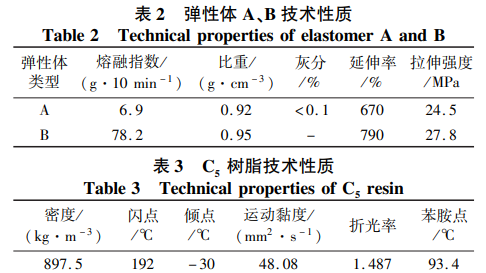

1. 1. 2 彈性體材料 選用彈性體 A、彈性體 B 及 C5 樹脂,技術指標見表 2、表 3。

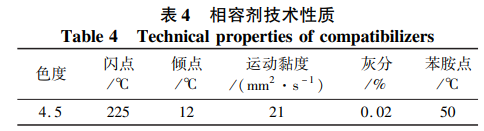

1. 1. 3 相容劑 適量的相容劑可以提高瀝青相容 性,減少離析,改善高黏瀝青儲存穩(wěn)定性。 采用 25 號 糠醛油,常溫下為墨綠色濃稠液體,技術指標見表 4。

1. 1. 4 穩(wěn)定劑 選用硫磺作為穩(wěn)定劑,起到一定的 潤滑作用且有益于提高高黏瀝青各項性能[8] ,如軟 化點、延度及黏度等,常溫下呈淡黃色粉末狀。

1. 2 高黏瀝青復配設計

1. 2. 1 試驗設計 采用響應曲面法中 Box⁃Behnken Design(BBD)法設計高黏改性瀝青配比,該方法可 以在較少的試驗次數(shù)下預測最優(yōu)試驗條件[9] 。

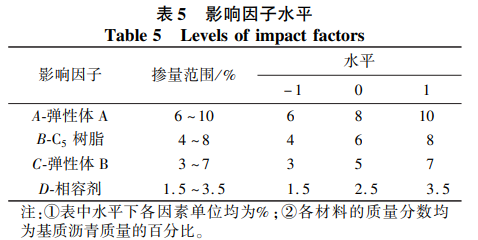

試驗設計時,穩(wěn)定劑硫磺的摻量為 0. 5% ,其他 材料摻量范圍及各因子水平見表 5。

通過 Design expert 軟件(下簡稱 DE)中 BBD 設 計方法按照 4 因素 3 水平試驗組合方案確定了 29 組配方制備高黏瀝青,工藝見圖 1。

為優(yōu)選出可以滿足寒區(qū)道路性能要求的最佳 配方,考慮瀝青低溫性能、抗車轍、耐疲勞及施工性 能選取輸出響應指標,具體包括:評價瀝青高溫性 能與抗疲勞性能的車轍因子(G ∗ / sinδ)與疲勞因子 (G ∗·sinδ)、反映瀝青低溫抗變形能力的蠕變速率 (m)、評估瀝青低溫抗裂性能的瀝青延度和反映瀝 青黏度的指標布氏黏度,其中布氏黏度參考 DB51 / T 2601—2019《公路排水瀝青路面設計及施工技術 指南》 [10]選用 170 ℃布氏黏度。

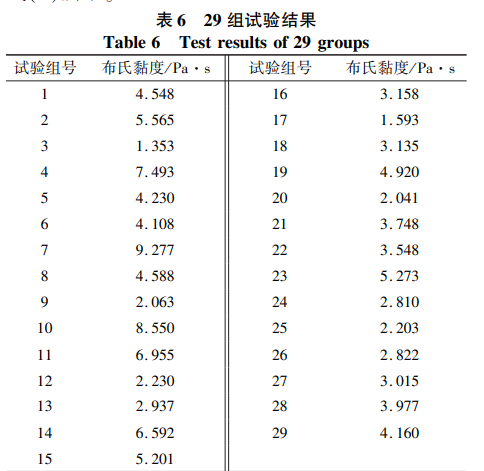

1. 2. 2 試驗結果 根據(jù)試驗數(shù)據(jù)建立響應值與影 響因子間的響應回歸模型,并進行顯著性分析。 以 布氏黏度指標為例,試驗結果見表 6,回歸模型如公 式(1)所示。

y = 3. 3 + 2. 57A - 0. 2B + 1. 19C - 0. 21D - 0. 35AB + 0. 78AC - 0. 26AD - 0. 036BC - 0. 32BD - 0. 13CD + 1. 04A 2 + 0. 57B 2 + 0. 34C 2 + 0. 24D 2 (1)

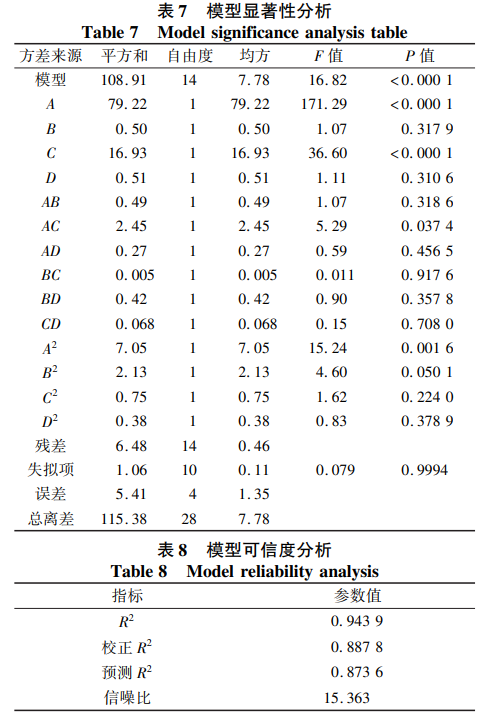

采用置信度 95% 的 F 檢驗進行顯著性分析,結 果見表 7 及表 8。

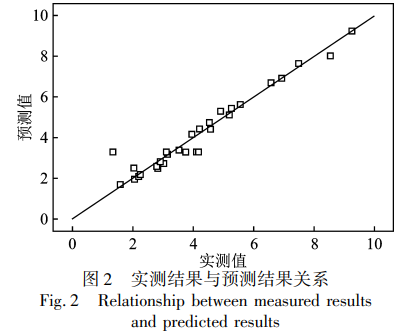

由表 7 可知,因子 A 和 C(分別為彈性體 A 和彈 性體 B) 決定系數(shù)顯著大于因子 B 和 D,證明 A、C 因素為影響布氏黏度的主要因素,B、D 因素(分別 是 C5 樹脂和相容劑)對瀝青布氏黏度影響均較小, 且影響程度彈性體 B < 彈性體 A。 二次項 A 2 、B 2 及 交互項 AC 顯著大于同類二次項及交互項,證明因 素間的交互作用對瀝青黏度有一定影響。 模型預測結果與實測結果見圖 2。

由圖 2 可知,預測值與實測值偏差較小,預測結 果可靠程度較高。

1. 3 高黏瀝青配方優(yōu)選

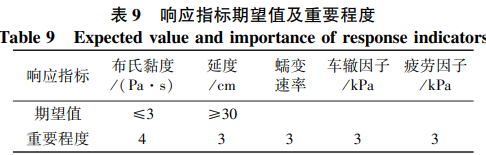

各響應指標的期望值及重要程度見表 9。

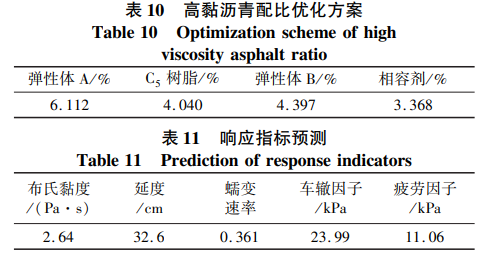

根據(jù)上述條件,經(jīng)響應曲面法進行優(yōu)化后得到 配比方案及響應指標預測值見表 10 和表 11。

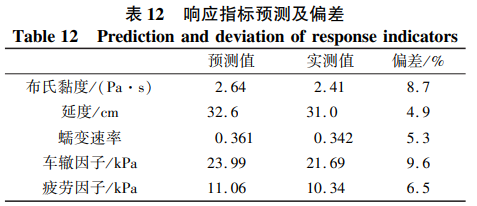

根據(jù)優(yōu)選方案制備高黏瀝青,通過對比預測值 與實測值驗證預測結果精確性,見表 12。

由表 12 可知,實測值相對預測值偏小,偏差均 在 10% 之內,低溫性能指標的偏差僅 5% 左右,表明 響應曲面法預測精準度良好。

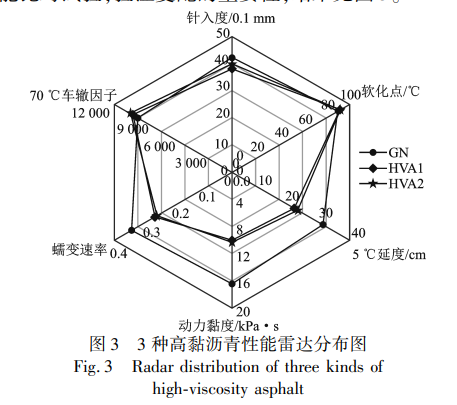

選用 2 種成品高黏劑制成的 HVA1 高黏瀝青和 HVA2 高黏瀝青與復配高黏瀝青(GN)進行多種性 能比對試驗,驗證復配的重要性,結果見圖 3。

由圖 3 可知,響應曲面法復配所得 GN 瀝青的 車轍因子和軟化點略有不足,延度、蠕變速率和動 力黏度顯著優(yōu)于另外兩種瀝青,證明此次復配工作 效果良好。

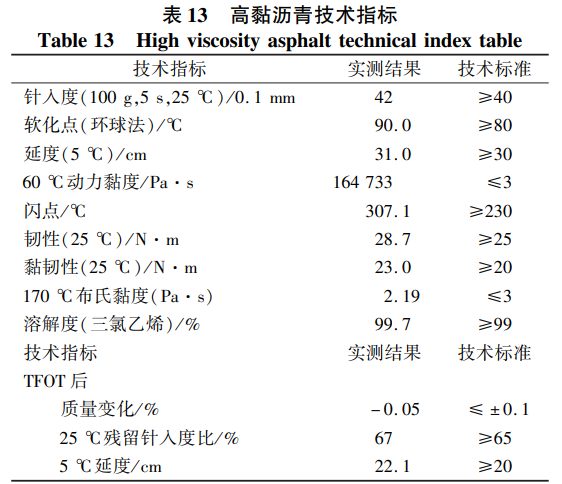

對制得的高黏瀝青進行性能測試,結果見表 13。

2 溫拌高黏瀝青制備與性能

2. 1 溫拌高黏瀝青的制備

2. 1. 1 溫拌劑 常用溫拌劑包括有機降黏劑[11] 、 化學添加劑類[13] 、瀝青發(fā)泡型[14] 和其他類[16] ,根 據(jù)溫拌劑種類和摻量的不同,降溫幅度及性能略有 差異[17] ,且可以有效降低施工能耗,減少施工污染 物排放[20] 。 研究選用降黏類溫拌劑 SMC、化學添加 劑類 LKW 兩種類型溫拌劑進行試驗。 SMC(后文稱 S 型溫拌劑),主要成分是甲基苯乙烯類嵌段共聚 物,即芳烴油,降黏效果優(yōu)異[21] ,常溫下為淡黃色液 體;溫拌劑 LKW(后稱 L 型溫拌劑) [22] ,常溫下為黑 色液體狀。

2. 1. 2 溫拌高黏瀝青制備 將優(yōu)化配比后的高黏 瀝青于 175 ℃烘箱加熱,每份瀝青 350 g,取多份保 溫備用。 分別向高黏瀝青中加不同質量分數(shù)的 S 型 及 L 型溫拌劑,恒溫攪拌 10 min,保溫 3 min,制得溫 拌高黏瀝青。

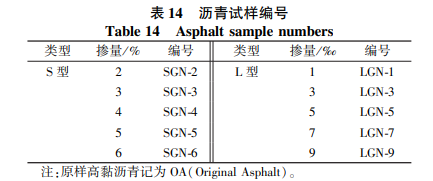

按溫拌劑類型與摻量不同對制得瀝青編號為 SGN 和 LGN,數(shù)字代表摻量,試樣編號見表 14。

2. 2 溫拌高黏瀝青性能

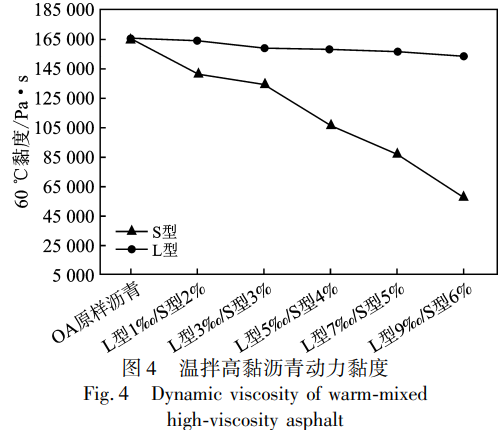

2. 2. 1 動力黏度 動力黏度可以表征瀝青路面抗 水損壞、抗飛散性及耐久度。 選用真空減壓毛細管測 試,測試溫度(60 ±0. 1) ℃,負壓40 kPa ±66. 5 Pa,結 果見圖 4。

由圖 4 可知,摻 S 型溫拌劑的高黏瀝青動力黏 度隨摻量增加逐漸降低。 摻量 6% 時,高黏瀝青動 力黏度恰好滿足規(guī)范要求,表明 S 型溫拌劑摻量不 應大于 6% 。

高黏瀝青摻 L 型溫拌劑后,動力黏度未有顯著 變化,表明 L 型溫拌劑對瀝青動力黏度影響較小。

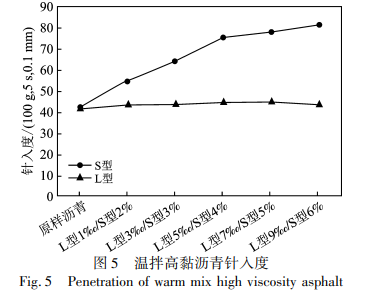

2. 2. 2 瀝青技術指標 對所用瀝青進行針入度、軟 化點,延度試驗,測試方法參照 JTG E20—2011《公 路工程瀝青及瀝青混合料試驗規(guī)程》,結果見圖 5 ~ 圖 7。

由圖 5 可知,針入度隨 S 溫拌劑摻量變化較大, 表明其對高黏瀝青針入度影響顯著。 針入度隨L 溫 拌劑摻量變化較小,表明其對高黏瀝青的針入度影 響微弱。

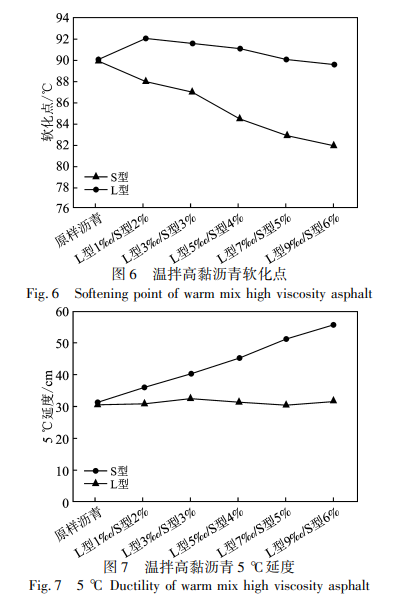

由圖 6 可知,摻 L 溫拌劑的高黏瀝青軟化點變 化不大,而摻 S 溫拌劑的高黏瀝青軟化點顯著降低, 表明 S 溫拌劑對高黏瀝青軟化點具有不利影響。

由圖 7 可知,相比原樣瀝青,高黏瀝青延度隨 S 型溫拌劑摻量增加顯著增加,表明 S 型溫拌劑可 以顯著提高高黏瀝青低溫抗裂性能及抗塑性變形 能力。 高黏瀝青加入 L 型溫拌劑后延度略有變化, 即 L 溫拌劑對高黏瀝青延度影響甚微。

3 溫拌劑效果評價及機理

3. 1 溫拌劑降黏效果

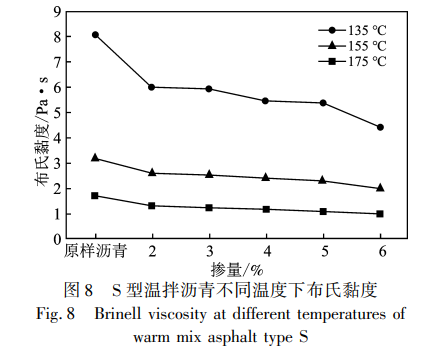

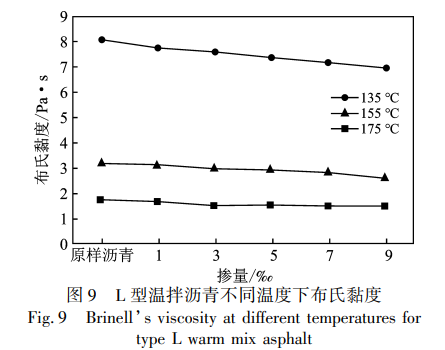

因布氏黏度試驗具有試驗便捷、結果易得等優(yōu) 點,本文選用布氏黏度評價溫拌劑的降黏效果,結 果見圖 8 和圖 9。

由圖 8 可知,高黏瀝青黏度隨 S 型溫拌劑摻量 增大降幅明顯,表明 S 型溫拌劑具有良好的降黏 效果。

由圖 9 可知,高黏瀝青黏度隨 L 型溫拌劑摻量 增大降幅較小,且 3 個溫度下,降黏幅度均小于 1 Pa·s,表明 L 型溫拌劑對黏度影響較小。

3. 2 溫拌高黏瀝青降黏機理分析

紅外光譜分析(FTIR)可以判別物質化學組成 及官能團。 采用透射法分析添加 S、L 型溫拌劑后 高黏瀝青的官能團變化,選取衰減反射法分析瀝青 試樣,結果見圖 10 和圖 11。

由圖 10 可知, S 型高黏瀝青峰由原樣瀝青 (OA)的吸收峰及溫拌劑 SMC 的吸收峰重疊而成, 其中并未產(chǎn)生新特征峰,證明 S 溫拌劑與高黏瀝青 無化學反應產(chǎn)生。 在 S 溫拌劑紅外光譜上的官能團 區(qū)域內有較多特征吸收峰,從峰值特征判定 S 型溫 拌劑存在甲基苯乙烯取代物[23] 。 966 cm - 1 處存在 C—N 伸縮振動吸收峰。 證明 S 溫拌劑成分里有含 仲酰胺基的季銨鹽。 由此推測,S 型溫拌劑主要由 含仲酰胺基的季銨鹽和甲基苯乙烯取代物聚合形成,其主要通過疏油酰胺基團(RCONH2 )、非極性親 油疏水苯基(—C6H4—)、親油烴鏈(—C3H5—) 降 低瀝青分子表面張力[24] ,有效降低拌和溫度,達到 溫拌效果。

由圖 11 可知,L 型溫拌瀝青吸收峰主要由原樣 瀝青吸收峰與溫拌劑吸收峰疊加,無新特征峰生 成,表明 L 型溫拌劑未與瀝青發(fā)生化學反應。 根據(jù) L 型溫拌劑光譜,從峰值特征判定 L 溫拌 劑主要由烯烴和醇類合成的聚氧乙烯類非離子表 面活性劑組成,L 型溫拌劑可能是以多元醇類非離 子表面活性劑成分為主,并摻有少量陽離子表面活 性劑成分組合而成。 作用機理為:在分子中的氧原 子與乳液中的水分子之間形成氫鍵,得到在分子間 起潤滑性的結構性水膜,減小了混合料拌合施工時 的阻力以達到溫拌效果。

4 結論

(1)使用 DE 軟件設計得到最優(yōu)摻量的高黏瀝 青:彈性體 A 6. 112% ,C5 樹脂 4. 040% ,彈性體 B 4. 397% ,相容劑 3. 368% ,穩(wěn)定劑 0. 5% ,實驗表明 瀝青低溫性能的預測值與實測值偏差僅 5% 左右, 證明響應曲面法在配比高黏瀝青組分上效果良好。

(2)試驗證明瀝青流變性能對 S 型(SMC)溫拌 劑更敏感,且 S 型溫拌劑對高黏瀝青各性能均有較 大影響,為滿足 60 ℃ 動力黏度規(guī)范要求,其摻量不 應大于 6% 。 而 L 型(LKW)溫拌劑對瀝青各性能影 響程度均較低。

(3)由溫拌瀝青黏溫曲線可知,隨 S 型溫拌劑 摻量增大,降溫幅度提高,表明 S 型溫拌劑降黏效果 良好;隨 L 型溫拌劑摻量增大,高黏瀝青布氏黏度降 低效果極小,即 L 型溫拌劑對瀝青性能影響非常小。 S 型溫拌劑對高黏改性瀝青具有更好的降黏效果。

(4)溫拌瀝青紅外光譜試驗表明,S 型溫拌劑及 L 型溫拌劑均通過物理共混實現(xiàn)瀝青改性。 S 型溫 拌劑借助其中含仲酰胺基的季銨鹽成分降低瀝青 分子表面自由能,從而達到降黏效果;L 型溫拌劑通 過多種表面活性劑成分在分子表面形成結構型水 膜,從而達到降黏效果。

化學類相關問題解答

- 化學工程方向發(fā)文量高,無版面費“寶藏”SCI(1-4區(qū))期刊

- 高中化學老師評副高論文發(fā)表在哪些雜志有效

- 國內外團寵核心期刊!《分析化學》北大核心+SCI+EI+CSCD

- 無機化學學報是sci幾區(qū)?影響因子多少

- 匯總整理:有關化學常見的核心期刊有哪些

- 審稿快,錄用比例92%,化學sci一區(qū)TOP《JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIE

- 化學方向,審稿周期快,錄用比例90%,中科院2區(qū):Electrochimica acta

- 有機化學期刊是sci嗎?是(附有機化學方向sci期刊合集)

- 北大核心+CSCD《核化學與放射化學》論文審稿流程

- 中科院一區(qū)Top期刊《Chemical Engineering Journal》(化學工程雜志)IF:13.4